Qui pourrait être mobilisé en France en cas de conflit armé d’envergure ?

Publié par Ouest Fance le 10 décembre 2024

En France, la mobilisation générale n’a pas été décrétée depuis 1939. Une armée de métier a été créée, avec la suspension du service militaire national obligatoire et universel en 1997. Mais si la mobilisation générale venait à être ordonnée de nouveau dans le cadre d’un conflit de haute intensité, qui serait appelé dans les rangs militaires ? On fait le point.

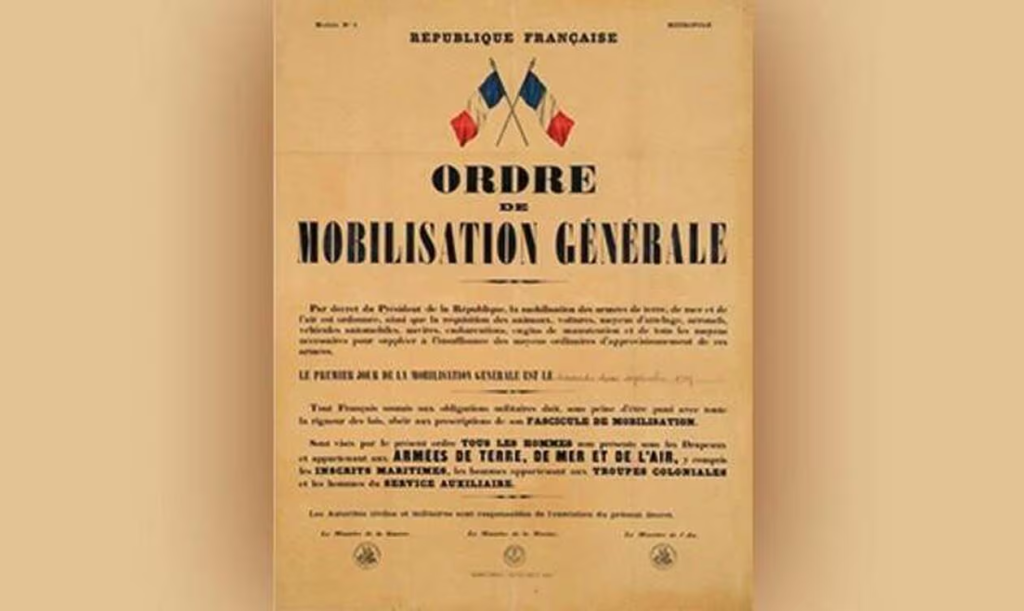

Le papier est jaune vieilli. Sous le dessin de deux drapeaux français entremêlés, est inscrit en gros caractères : « Ordre de mobilisation générale ». Le 1er septembre 1939, en réaction à l’invasion de la Pologne par l’Allemagne, le président de la IIIe République, Albert Lebrun, signe l’ordre de mobilisation générale. Les affiches, imprimées en plusieurs millions d’exemplaires, sont placardées sur les murs de toutes les communes.

« Par décret du président de la République, la mobilisation des armées de terre, de mer et de l’air est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures, moyens d’attelage, aéronefs, véhicules automobiles, navires, embarcations, engins de manutention et de tous les moyens nécessaires pour suppléer à l’insuffisance des moyens ordinaires d’approvisionnement de ces armées », est-il énuméré. Premier jour de la mobilisation générale : samedi 2 septembre 1939. Durant la Seconde Guerre mondiale, 4,5 millions d’hommes ont été appelés sous les drapeaux. C’est la deuxième (avec la Première Guerre mondiale) et toute dernière fois que le plus haut levier de la défense française a été activé. Depuis, pas même sous la guerre d’Algérie (comme il s’agissait d’une opération de maintien de l’ordre sur un territoire français), la mobilisation générale n’a été ordonnée. Mais alors que se passerait-il en cas de conflit de haute intensité ? Qui serait mobilisable et pourrait être envoyé au front ? Décryptage.

Plus de 150 000 militaires immédiatement mobilisables

Aujourd’hui, et ce depuis la fin du service militaire obligatoire en 1997, l’armée française est une armée de métier. En cas de combat, les premiers qui entrent en jeu sont donc les forces opérationnelles immédiatement mobilisables, c’est-à-dire les 77 000 hommes qui composent la force opérationnelle terrestre française, comme le rappelle un rapport parlementaire portant sur le budget 2022 de la Défense.

La Marine peut, elle, compter sur plus de 34 000 temps pleins militaires, tandis que l’armée de l’Air et de l’Espace en réunit plus de 40 000. Plus de 151 000 militaires, hommes et femmes, pourraient donc être appelés à se mobiliser dans le cadre d’une guerre. « Notre modèle de défense s’articule autour de la dissuasion nucléaire et de la capacité pour le président de la République de l’engager en tout temps et en tous lieux pour défendre nos intérêts vitaux s’ils venaient à être menacés », rappelle le ministère des Armées et des Anciens combattants, contacté par l’édition du soir.

En cas de besoin, l’armée peut également faire appel à des militaires réservistes volontaires : 22 000 pour l’armée de Terre, 6 000 pour la Marine nationale, et 5 700 réservistes opérationnels pour l’armée de l’Air et de l’Espace, selon le ministère des Armées et des Anciens combattants.

Une mobilisation générale prévue par le Code de la défense

Si cette main-d’œuvre ne suffisait pas, et que des circonstances exceptionnelles nécessitaient une mobilisation, générale ou partielle, elle serait décidée par décrets pris en Conseil des ministres qui devraient être signés par le président de la République. Et même si elle n’a pas été décrétée depuis 85 ans, la mobilisation générale est pourtant bel et bien prévue par le Code de la défense, dans les articles L2141-1 à L2141-4. « La mobilisation générale met en œuvre l’ensemble des mesures de défense déjà préparées », déclare l’article L2141-1.

« Elle consiste à affecter une partie ou l’ensemble des citoyens à un poste ayant des fins militaires. Le ministre des Armées et des Anciens combattants est alors chargé de transmettre et de notifier l’ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées. Si elle est générale, la mobilisation vise toute personne non exemptée des obligations militaires, sauf objection de conscience », nous explique le ministère des Armées et des Anciens combattants.

Une conscription seulement « suspendue »

Nouveau bond dans le temps : le 28 mai 1996, le président de la République française Jacques Chirac annonce la fin de la conscription, ou le service militaire obligatoire, au détour d’une allocution télévisée. La loi du 28 octobre 1997 va officialiser la décision en « suspendant » la conscription. Celle-ci pourra être rétablie en cas de crise grave menaçant l’existence de la nation. L’armée devient donc une armée de métier et un citoyen lambda ne peut être appelé sous les drapeaux… sauf circonstances exceptionnelles puisque le service militaire obligatoire et universel n’a pas été abrogé mais bien suspendu. Or, « la mobilisation est liée à la conscription », insiste Michaël Bourlet, historien et ancien officier, spécialiste de l’histoire des armées.

Un scénario hautement improbable

Les deux fois où l’ordre de mobilisation générale a été activé, tout s’est fait très vite. Chaque homme connaissait déjà son affectation, inscrite sur son livret militaire délivré lors de la conscription. « C’est une opération dans une opération, rappelle l’historien. Il faut amener des milliers, voire des millions de gens aux combats et les équiper. » Ce sont les hommes entre 18 et 45 environ, qui sont appelés, précise Michaël Bourlet.

Une « immense organisation » qui serait aujourd’hui extrêmement difficile à mettre en œuvre. « Dans l’état actuel de l’organisation des armées, la mobilisation générale, au sens de 1914 et 1939, est improbable, ce qui n’exclut pas d’autres scenarii, assure Michaël Bourlet. Les hommes mobilisés lors des deux conflits mondiaux ont eu une instruction militaire, ils savent utiliser un fusil, marcher au pas, combattre au niveau d’une section… ce qui n’est pas le cas aujourd’hui des jeunes qui ne sont pas formés à la guerre. »

Autre problématique, d’ordre logistique cette fois, soulevée par l’expert : l’absence d’infrastructures et d’équipements pour accueillir et équiper une hypothétique foule de citoyens répondant à la mobilisation générale. Il serait donc matériellement impossible d’appeler sous les drapeaux 8 millions d’hommes, comme ce fut le cas en 1914, ou même 4,5 millions, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Quid des femmes ? En 1914 ou même en 1939, les femmes étaient exemptes de la mobilisation générale. « Personne n’y pense à cette époque, les femmes ne pouvaient pas être engagées au combat », balaie Michaël Bourlet. Selon les chiffres du ministère des Armées, l’armée française compte aujourd’hui 17 % de femmes, un des taux de féminisation les plus hauts de la planète.